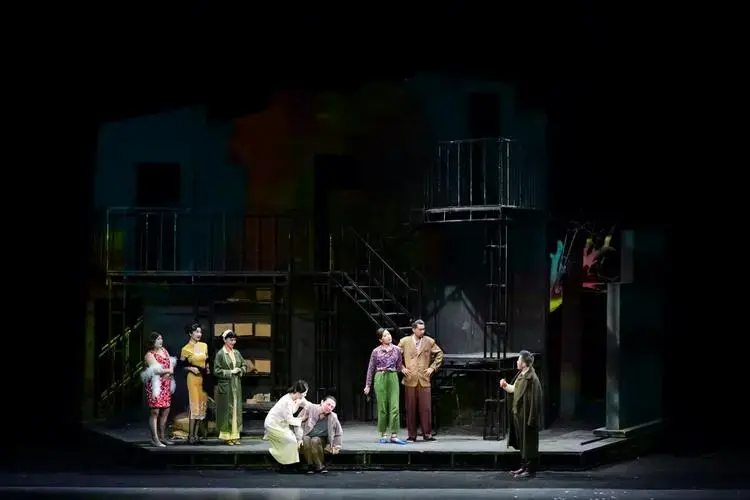

《四川好人》话剧爆火:当善良遭遇现实,何去何从?

更新时间:2025-04-29 08:50 浏览量:51

## 《四川好人》爆火背后:善良的困境与当代人的精神自救

当话剧《四川好人》在全国各地巡演场场爆满,当社交媒体上关于"善良是否还有意义"的讨论不断发酵,我们不得不正视一个令人不安的现象:在这个物质丰裕的时代,做一个好人似乎变得越来越难。布莱希特八十年前创作的这部作品,意外地击中了当代中国人的集体焦虑——当善良遭遇现实的铜墙铁壁,我们该何去何从?

《四川好人》讲述了一个寓言般的故事:三位神仙下凡寻找好人,最终只找到妓女沈黛。得到神仙资助的沈黛试图保持善良,却不断被欺骗、剥削,最终不得不创造出一个"冷酷表哥"的人格来保护自己。这出戏的残酷在于它揭示了一个亘古不变的困境——纯粹的善良在复杂的社会关系中往往不堪一击。沈黛的悲剧不是因为她善良,而是因为她无法在保持善良的同时建立必要的边界和自我保护机制。

当代社会正在经历一场深刻的"道德祛魅"过程。传统社会里,"善有善报"的因果叙事支撑着人们的道德信念;而现代社会则呈现出更复杂的图景——我们看到扶老人反被讹诈的新闻,目睹职场中阿谀奉承者步步高升,亲历亲密关系中的付出被当作理所当然。心理学上的"道德倦怠"现象日益普遍:当人们反复经历善行得不到回报甚至遭受惩罚时,会产生强烈的无助感和道德信念动摇。这种倦怠不是道德沦丧的表现,而恰恰是道德敏感者面对现实冲突时的自然反应。

《四川好人》中沈黛创造"冷酷表哥"隋达的情节,隐喻了现代人普遍的人格分裂困境。我们不得不在不同场合佩戴不同面具——职场中的精明强干,家庭中的温柔体贴,社交场合的八面玲珑。这种分裂本是一种生存策略,却常常导致深刻的自我异化。社会学研究显示,现代人平均每天要做出约35,000个选择,其中大量涉及道德两难,持续的决策疲劳使人们越来越难以保持稳定的道德立场。

在流量至上的数字时代,善良面临着新的异化危险。"善行打卡"、"公益作秀"将道德行为变成了表演和社交货币。我们帮助他人时第一反应是拍照发朋友圈,捐款时在意能否获得证书公示。法国社会学家布迪厄所说的"象征性资本"在此显露无遗——善良成为了可以兑换社会声誉的筹码。更吊诡的是,互联网算法偏爱极端内容,导致"好人没好报"的案例被无限放大,进一步固化了人们的道德悲观主义。

然而,《四川好人》的深刻之处在于它并未简单否定善良的价值,而是促使我们思考更成熟的道德实践方式。沈黛的失败不在于她善良,而在于她未能发展出与善良相匹配的智慧。当代心理学强调"明智的善良"(wise compassion)——一种既有共情能力又能保持理性判断的道德实践。它包括建立清晰边界的能力,区分真正需要帮助者与投机者的洞察力,以及自我保护而不产生怨恨的心态修养。

重建道德信念需要从"道德二元论"走向"道德现实主义"。我们不必在"绝对善良"与"彻底冷漠"间二选一,而是可以探索一种既保持道德初心又具备现实智慧的中间道路。德国哲学家雅斯贝尔斯所说的"无条件道德"与"条件性实践"的结合或许指明了方向:在价值层面上坚守善的信念,在实践层面上灵活运用策略智慧。

《四川好人》的持续走红,折射出当代中国人对道德困境的集体反思。这部作品的价值不在于提供简单答案,而在于它迫使我们直视那些平时不愿面对的问题。或许,真正的道德成熟不在于对世界抱有天真期待,而在于认清生活的真相后,依然能审慎地、有策略地选择善良——不是出于对回报的期待,而是因为这是我们对自我人格的一种坚守。

当剧场灯光亮起,我们终将明白:善良不必是沈黛式的自我献祭,而可以是一种带着清醒认知的主动选择。在这个意义上,《四川好人》不仅是一出话剧,更是一面镜子,照见我们每个人内心那个既想做好人又怕受伤害的矛盾自我。