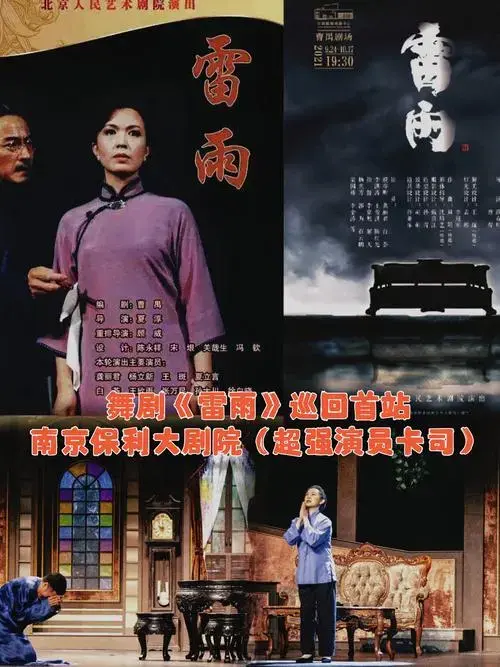

福州人艺新剧《雷雨》首演,经典重现一票难求!

更新时间:2025-04-30 20:30 浏览量:69

## 福州人艺《雷雨》首演:一场跨越87年的灵魂共振

当福州人艺版《雷雨》的大幕徐徐拉开,剧场内近千名观众不约而同地屏住了呼吸。这个诞生于1934年的中国话剧经典,在87年后的福州舞台上焕发出惊人的生命力——首演门票提前两周售罄,加座票在开场前一小时被抢购一空,社交媒体上"福州雷雨"的话题阅读量突破300万。一部问世近一个世纪的老剧,为何能在当代福州引发如此强烈的观剧热潮?

经典文本的当代解码

福州人艺此次排演的《雷雨》,在尊重原著精神的基础上进行了大胆的舞台创新。导演陈默采用了"沉浸式环形舞台"设计,将周朴园家的客厅场景置于剧场中央,观众环绕而坐,仿佛就坐在那个闷热夏夜的雷雨现场。当第三幕雷电交加时,剧场顶部真实的雨水装置倾泻而下,前排观众能感受到雨滴飞溅的凉意。这种突破"第四面墙"的演出形式,让年轻观众直呼"比VR还震撼"。

在角色塑造上,鲁侍萍不再是被动承受命运的女性符号,演员林芳赋予了这个角色更具现代性的解读——她的挣扎与反抗通过细微的面部表情和肢体语言传递,特别是得知四凤与周萍关系时那段长达3分钟的无声表演,让观众看到了一个母亲灵魂的撕裂。有戏剧评论人在微博发文:"这不是我们教科书里的《雷雨》,而是会呼吸的、带着体温的人间悲剧。"

文化基因的在地共鸣

福州观众对《雷雨》的特殊情感,或许源于这座城市与戏剧深厚的血脉联系。作为中国近代最早开放的通商口岸之一,福州孕育了独特的戏剧文化基因。上世纪30年代,《雷雨》剧本问世不久就曾在福州青年会剧场演出,当时饰演周冲的演员正是后来成为福州话剧奠基人的黄曾樾。此次人艺版特意在舞美设计中融入了马鞍墙、金漆木雕等闽都建筑元素,周家客厅的窗户造型取材于三坊七巷的明清花窗,这种在地化处理让本地观众会心一笑。

值得注意的是,购票观众中有四成是90后、00后年轻人。在金融街工作的95后白领小林表示:"周萍的困境很像我们这代人的职场焦虑,表面光鲜却无处逃脱。"福建师大文学院教授李伟分析:"《雷雨》揭示的家庭伦理困境与当代都市人的情感危机存在隐秘共鸣,这是经典超越时代的密码。"

话剧市场的"雷雨现象"

《雷雨》的火爆折射出福州文化消费的升级趋势。据大麦网数据,今年福州话剧类演出票房同比上涨65%,其中经典剧目占比达42%。福州人艺市场部总监透露:"我们原以为年轻观众会更青睐先锋实验剧,没想到《雷雨》的预售中25岁以下群体占了58%。"这种现象被业内称为"经典话剧的文艺复兴"。

首演结束后,剧组宣布将开启福建省内巡演,并计划推出周末沉浸版——观众可以穿着民国服装参与周家晚宴,亲身经历那个决定所有人命运的雷雨之夜。这种创新尝试正在重新定义"看话剧"的体验边界。正如一位观众在剧评中写的:"当周朴园的怀表指针指向午夜十二点,我听见了自己心跳的声音。好的戏剧永远是关于现在的,哪怕它讲述的是八十年前的故事。"

在这个娱乐至死的时代,福州人艺用一场《雷雨》证明:真正的经典从不会老去,它只会在不同的时代语境中,不断生长出新的意义脉络。那些关于人性、命运与救赎的永恒命题,终将在每个观剧者的心中,激起属于自己的惊雷骤雨。