人艺《哗变》全新演绎,冯远征颠覆性诠释法庭博弈

更新时间:2025-05-09 19:10 浏览量:57

## 当"反派专业户"站上证人席:冯远征如何用《哗变》完成一场艺术家的自我救赎

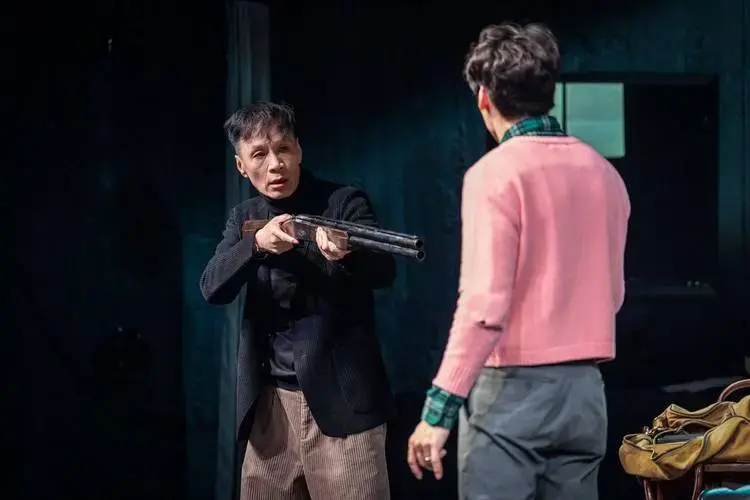

法庭的吊灯在头顶摇晃,被告席上的魁格舰长双手微微颤抖,那双惯常演绎疯狂与暴戾的眼睛此刻盛满了令人心碎的脆弱。这不是我们熟悉的冯远征——那个在《不要和陌生人说话》里让全国观众不寒而栗的家暴施暴者,而是北京人艺新版《哗变》中一个被逼至绝境的悲剧灵魂。

赫尔曼·沃克原著中那个刚愎自用的海军军官,在冯远征的诠释下获得了惊人的现代性解读。当这位"反派专业户"站上话剧舞台的证人席,我们突然意识到:二十年来,我们可能都误读了冯远征。

一、法庭剧的"第四面墙"被什么击碎

《哗变》的经典之处在于其近乎严苛的舞台限制——整个故事发生在军事法庭的方寸之地,演员们被固定在证人席、律师席和被告席的三角关系中。但冯远征的魁格舰长打破了这种几何学桎梏。当他在交叉质询中突然站起,军装下的身躯像风暴中的桅杆般剧烈摇晃时,观众席传来此起彼伏的抽气声。

这种震撼源自冯远征对角色生理细节的精准把控。他设计的手指抽搐、无意识磨牙等微表情,让医学上描述的"偏执型人格障碍"有了可视化的艺术表达。更惊人的是他在台词间隙的沉默——那些被导演任鸣刻意保留的空白里,一个骄傲灵魂的崩塌过程纤毫毕现。

二、从安嘉和到魁格:暴君面具下的脆弱性考古

2001年的《不要和陌生人说话》让冯远征成为全民公敌,菜市场大妈见到他都要绕道而行。这种刻板印象持续了整整一代人的时间,直到《哗变》提供了解毒剂。

比较两个经典角色会发现惊人的镜像关系:安嘉和的暴力源于对失控的恐惧,魁格的偏执来自对完美的执念。冯远征在采访中透露:"他们本质上都是秩序的囚徒。"这种理解使他摆脱了非黑即白的角色诠释,在魁格最后那段关于"黄色染料"的独白中,观众看到的不是反派溃败,而是一个理想主义者面对信仰崩塌时的悲怆。

三、人艺舞台上的方法论派奇迹

在崇尚"体验派"的北京人艺,冯远征带来了罕见的方法派表演教科书。他为魁格设计了完整的"前史":想象这个角色在安纳波利斯海军学院的青春,在太平洋战场上的创伤。这些不存在于剧本中的细节,却让法庭上的每次喘息都有了因果逻辑。

与吴刚饰演的格林渥律师对峙时,冯远征甚至根据对手演员的语速调整自己的心跳节奏。这种精密如瑞士钟表般的表演计算,在"是否记得草莓事件"的经典桥段中达到巅峰——当魁格的情绪从困惑到愤怒再到崩溃,观众能清晰看到三个截然不同的心理转换点。

四、当我们在看《哗变》时,到底在看什么

这部诞生于冷战时期的法庭剧,在冯远征的诠释下获得了新的时代共鸣。当社交媒体每天都在进行全民审判,当立场越来越取代事实,《哗变》提出的终极诘问愈发尖锐:我们究竟在审判罪行,还是在审判不合群的人格?

冯远征刻意弱化了原版中的英雄主义色彩,他的魁格不是被阴谋打倒的硬汉,而是系统暴力的共谋者与受害者。这种处理让结尾格林渥的良心危机更具冲击力——当年轻律师扔下酬金离去,留在舞台上的不仅是失败的魁格,还有整个司法体系的幽灵。

落幕时,有观众注意到冯远征修改了一个细节:魁格离开法庭时没有碰倒椅子。这个克制到近乎慈悲的选择,透露着表演艺术家对角色最终的体谅。也许这就是64岁的冯远征通过《哗变》完成的自我救赎——当安嘉和的阴影终于散去,我们得以看见一位伟大演员的本来面目:他不是任何人的噩梦,只是人类复杂性的忠实记录者。

在人人争做审判者的时代,《哗变》的珍贵之处在于它同时展现了指控与辩护的局限性。而冯远征的伟大之处,在于他让观众在110分钟的庭审结束后,带着更多问题而非答案离开剧场。这种艺术的不确定性,恰是对这个确定得可怕的世界最好的温柔反抗。